幼兒園兒童發展心理學的基本理論PPT課件這個PPT共115頁,該文件包含了PPT課件。PPT的教學目標深刻理解埃里克森的心理社會性發展階段理論,理解華生的心理發展理論,理解弗洛伊德關于心理發展的主要觀點。兒童發展心理學 基本理論問題

教學目標及要求

1、理解弗洛伊德關于心理發展的主要觀點。

2、深刻理解埃里克森的心理社會性發展階段理論。

3、理解華生的心理發展理論。

4、理解斯金納的心理發展理論。

5、深刻理解班杜拉的社會認知學習理論。

5、深刻理解皮亞杰關于心理發展的理論。

6、理解維果斯基關于心理發展的理論。

6、了解其他發展理論觀點。

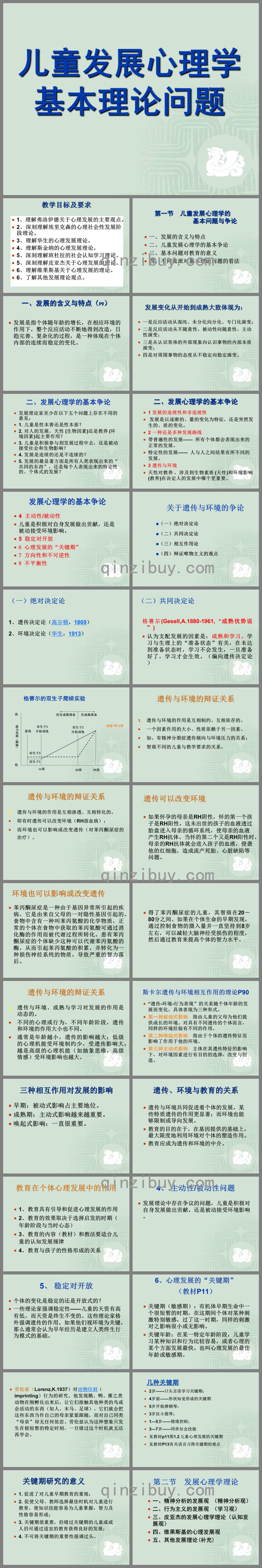

第一節 兒童發展心理學的 基本問題與爭論

一、發展的含義與特點

二、兒童發展心理學的基本爭論

三、基本問題對教育的意義

四、不同流派對基本理論問題的看法

一、發展的含義與特點(P9)

發展是指個體隨年齡的增長,在相應環境的作用下,整個反應活動不斷地得到改造,日趨完善、復雜化的過程,是一種體現在個體內部的連續而穩定的變化。

發展變化從開始到成熟大致體現為:

一是反應活動從混沌、未分化向分化、專門化演變;

二是反應活動從不隨意性、被動性向隨意性、主動性演變;

三是從認識客體的外部現象向認識事物的內部本質演變;

四是對周圍事物的態度從不穩定向穩定演變。

二、發展心理學的基本爭論

發展理論家至少在以下五個問題上存在不用的意見:

1. 兒童是性本善還是性本惡?

2. 對人的發展,天性 (生物因素)還是教養 (環境因素)起主要作用?

3. 兒童是積極參與到發展過程中去,還是被動接受社會和生物影響?

4. 發展是連續的還是不連續的?

5. 發展的最顯著方面是所有人類表現出來的“共同的東西”,還是每個人表現出來的特定性的、個體式的發展?

二、發展心理學的基本爭論

1 發展的連續性和非連續性

發展是以逐漸的、量的變化為特征,還是突然發生的、質的變化。

2 一種還是多種發展路線

帶普遍性的發展—— 所有個體都會表現出來的正常的發展。

特定性的發展—— 人與人之間結果有所不同的發展。

3 遺傳與環境

天性對教養 ,涉及到生物素質 (天性)和環境影響 (教養)在決定人的發展中哪個更重要。

發展心理學的基本爭論

4 主動性/被動性

兒童是積極對自身發展做出貢獻,還是被動接受環境影響。

5 穩定對開放

6 心理發展的“關鍵期”

7 方向性和不可逆性

8 不平衡性

關于遺傳與環境的爭論

(一)絕對決定論

1、遺傳決定論(高爾頓,1869)

2、環境決定論(華生,1913)

(二)共同決定論

格賽爾(Gesell,A.1880-1961, “成熟優勢說”)

認為支配發展的因素是:成熟和學習。學習與生理上的“準備狀態”有關,在未達到準備狀態時,學習不會發生,一旦準備好了,學習才會生效。(偏向遺傳決定論)

格賽爾的雙生子爬梯實驗

遺傳與環境的辯證關系

遺傳與環境的作用是互相制約、互相依存的。

一個因素作用的大小、性質依賴于另一因素。

如,有精神分裂癥遺傳傾向與環境壓力的關系;

智商不同的兒童與教學要求的關系。

遺傳與環境的辯證關系

遺傳與環境的作用是互相滲透、互相轉化的。

即有時遺傳可以改變環境(RH溶血病);

而環境也可以影響或改變遺傳(對苯丙酮尿癥的治療)。

遺傳可以改變環境

如果懷孕的母親是RH陰性,懷的第一個孩子是RH陽性,這未出世的孩子的血液透過胎盤進入母親的循環系統,使母親的血液產生RH抗體。當懷的第二個又是RH陽性時,母親的RH抗體就會進入孩子的血液,侵襲他的紅細胞,造成流產死胎、心臟缺陷等問題。

環境也可以影響或改變遺傳

苯丙酮尿癥是一種由于基因異常所引起的疾病,它是由來自父母的一對隱性基因引起的。食物中含有一種叫苯丙氨酸的化學物質,正常的個體在食物中獲取的苯丙氨酸可通過消化酶的作用而被代謝過程所轉化。患有苯丙酮尿癥的個體缺少這種可以代謝苯丙氨酸的酶,從而引起苯丙氨酸的積累,并轉化為一種損傷神經系統的物質,導致嚴重的智力落后。

得了苯丙酮尿癥的兒童,其智商在20-80分之間。如果在個體生命的早期發現,通過控制食物的攝入量并一直堅持到8歲左右,可以減輕大腦神經受損傷的程度,然后通過教育來提高個體的智力水平。

遺傳與環境的辯證關系

遺傳與環境、成熟與學習對發展的作用是動態的。

不同的心理或行為,不同年齡階段,遺傳和環境的作用大小也不同。

通常是年齡越小,遺傳的影響越大;低級的心理機能受環境制約少,受遺傳影響大;越是高級的心理機能(如抽象思維,高級情感)受環境影響也越大。

斯卡爾遺傳與環境相互作用的理論P90

“遺傳-環境-行為表現”的關系隨個體年齡的發展而變化,具體表現為三種形式。

第一種被動式影響 指由兒童的父母為他們提供成長的環境。對具有不同遺傳的個體而言,同樣的環境經驗有不同的作用。

第二種喚起式影響 指由于個體的遺傳特征而影響了作用于他的環境。

第三種主動式影響 主體在其遺傳特征的影響下,對環境因素進行有目的的選擇、改變與創造。

三種相互作用對發展的影響

早期:被動式影響占主要地位。

成熟期:主動式影響越來越重要。

喚起式影響:一直很重要。

遺傳、環境與教育的關系

遺傳與環境共同促進著個體的發展。某些特質遺傳的作用更顯著;而環境也能夠限制或導向發展。

教育的目的在于,在基因提供的基礎上,最大限度地利用環境對個體的塑造作用。

教育應成為遺傳和環境的中介。

教育在個體心理發展中的作用

1、教育具有引導和促進心理發展的作用

2、教育的效果取決于選擇啟發的時期(年齡階段與當時心態)

3、教育的內容(教材)和教法要適合兒童的認知發展規律

4、教育與孩子的性格形成的關系

4、 主動性/被動性問題

發展理論中存在爭議的問題,兒童是積極對自身發展做出貢獻,還是被動接受環境影響。

5、 穩定對開放

個體的變化是穩定的還是開放式的?

一些理論家強調穩定性——兒童的天資有高有低,而天資是終生不變的。這些理論家格外強調遺傳的作用。如果他們視環境為關鍵,那么通常會認為早年經歷是建立人類終生行為模式的基礎。

6、心理發展的“關鍵期” (教材P11)

關鍵期(敏感期):有機體早期生命中一個很短暫的時期,在這期間個體對某種刺激特別敏感,過了這一時期,同樣的刺激對之影響很小或無影響。

關鍵年齡:在某一特定年齡階段,兒童學習某種知識和行為比較容易,或者心理的某個方面發展最快。也叫心理發展的最佳年齡或敏感期。

勞倫茲(Lorenz,K.1937)對動物印刻(imprinting)行為的研究。他發現鵝、鴨、雁之類動物在剛孵化出來后,讓它們接觸其他種類的鳥或會活動的東西(如人、木馬、足球),它們就會把這些東西當作自己的母親緊緊跟隨,而對自己同類“母親”卻無任何依戀。勞倫茲認為這種想象只發生在極短暫的特定時刻,一旦錯過這個時機就無法再學會。

幾種關鍵期

2歲——口頭言語學習關鍵期;

4歲前——形狀知覺形成的關鍵期

5歲開始彈鋼琴;

3歲拉小提琴;

1—5歲——情緒控制;

3—7歲——同伴社會技能

見教材p11圖1.2 兒童心理發展的關鍵期

見教材P13有關語言習得關鍵期的觀點

關鍵期研究的意義

1. 促進了對兒童早期教育的重視;

2. 促使父母、教師選擇最佳時機對兒童進行教育,使知識技能容易為兒童掌握,智力及性格容易形成;

3. 關鍵期很重要,但錯過關鍵期的兒童或成人仍可通過適宜的教育獲得良好的發展;

4. 不可將關鍵期的重要性強調過頭。

第二節 發展心理學理論

一、精神分析的發展觀 (精神分析觀)

二、行為主義的發展觀 (學習觀)

三、皮亞杰的發展心理學理論(認知發展觀)

四、維果斯基的心理發展觀

五、其他發展理論(補充)

一、精神分析的發展觀

精神分析是西方心理學的主要流派之一,創始人是弗洛伊德(Sigmund Freud,1856-1939)。在發展心理學中有代表性的是弗洛伊德和艾里克森(Eric Homburger Erikson,1902-1994)的觀點。

弗洛伊德的心理發展理論

(一)弗洛伊德的生平

弗洛伊德是奧地利的精神病醫生和心理學家,他以自己對病態人格的研究為基礎提出了人格及其發展理論。

弗洛伊德的主要著作有《夢的解析》(1900)、《日常生活中的心理病理學》(1901)、《精神分析引論》(1916)、《精神分析引論新編》(1933)。

(二)弗洛伊德關于心理發展的主要觀點 (The psychosexual theory 心理性欲理論)

1.弗洛伊德論心理發展的動力

弗洛伊德認為,個體心理的發展,特別是其人格的發展,是由本我(Id)、自我(ego)和超我(superego)三者相互斗爭、相互協調的結果。

一種驅力

利比多libido,

或稱

精神能量psychic energy

兩種本能

1 生的本能 Eros(希臘神話中的愛神) 它保證人的生存,如呼吸、吃、喝、性和機體的其他需要

2 死的本能 Thanatos(希臘神話中的死神) 指人可能表現出來的各種破壞力。

三種人格成分

本我(Id)是人格的立法者(legislation of personality) ,其基本機能是尋求能滿足機體本能的對象。本我是最原始的、本能的、而且在人格中最難接近的部分,同時又是強有力的部分。包括人類的性的內驅力和被壓抑的習慣傾向。

本我遵循快樂原則(pleasure principle),指向本能需要的直接滿足,尋求最大滿足和最少痛苦。本我是人格中的生物成分。

弗洛伊德認為,作為無意識結構部分的本我不能直接與現實世界接觸。為了促進個體和現實世界的交互作用,必須通過自我。自我是有意識的、理智的。

自我(ego)是人格的執行者(executive of personality),當利比多從id轉化為重要的認知過程,如知覺、學習和邏輯推理時,理性的自我就出現了.

自我遵循“現實原則” (reality principle)行動。即尋找一種現實的途徑來滿足本能需要。

自我是人格中的心理成分。

超我superego是人格的法官(the judicial brench of personality),它是人格當中內化了的道德標準。超我是人格中的社會成分。

超我服從于完美原則(perfection principle)。

超我包括兩個部分:一是良心,一是自我理想。前者是超我的懲罰性的、消極性的和批判性的部分,它要求個體不能違背良心。后者是由積極的雄心和理想所構成,是一個抽象的東西,希望個體為之而奮斗。兒童到了大約5歲的時候,人格結構的第三部分,超我開始形成。

人格的三種結構成分是逐步形成的。伊底是人格的初始面,生來就有。個體為了滿足自己的需要就必須和現實世界發生交互作用。為了促進這種交互作用,自我就從伊底中發展出來,充當伊底和現實世界的仲裁者。超我是從自我中產生并分化出來。它通過兒童的自居作用將父母對兒童的約束、禁律、習慣等內化而成。超我一旦形成,兒童就能自己控制自己的行動,自己決定對行為的獎懲了。

在個體發展過程中,本我、自我和超我三者均衡發展,即超我監控自己的行為,以適應社會的道德規范。自我一方面應處理好本我的本能要求,另一方面又應符合超我提出的規范要求,以期發揮自己的功能。如果在個體發展過程中,本我或超我有一方占優勢,支配另一方的發展,這時就會導致心理發展異常。一旦三者的關系完全失調,就會導致嚴重的精神病。

四種研究方法

1 觀察法;

2 催眠法;

3 自由聯想;

4 生活史法

2.弗洛伊德關于心理發展階段理論

弗洛伊德以“性”的發展作為劃分心理發展的標準。

弗洛伊德的“性”除了與生殖活動有關之外,還包括吸吮、大小便、皮膚觸摸等凡是能直接或間接引起機體快感的一切活動。在他看來,個體的許多活動都是與性有關的。因此,人們把弗洛伊德看成是泛性論者。

性本能表現為“一種力量”,或者說一種能量、一種沖動,弗洛伊德把它稱為“里必多”(Libido)。里必多儲存在伊底那里,里必多要達到成熟,要真正行使生殖的職能要經過一系列的發展階段。每個發展階段里必多集中投放的身體部位進行區分,這些為里必多集中投放的身體部位是機體獲得快感的重要區域,也稱“性感帶”。

根據兒童在發展過程中身體的哪些器官為兒童提供“力比多”(性本能表現出的一種能量或沖動)的滿足把兒童心理發展劃分為5個階段:口唇期、肛門期、性器期(出現戀母情結、戀父情結)、潛伏期、生殖早期。

人格的五個發展階段

第一階段:口唇期(0-1歲)

第二階段:肛門期(1-3歲)

第三階段:前生殖器期(3-6歲)

第四階段:潛伏期(6-11、12歲)

第五階段:青春期(11、12歲以后)

在里必多發展的過程中會遇到兩種危機:固著和倒退(regression)。

固著是一部分里必多停滯在較初期的發展階段上;

倒退是里必多倒流到初期的發展階段。停滯固著的點越多,倒退的可能性也就越大。

無論固著還是倒退都是不正常現象。

埃里克森的心理社會性發展理論

(一)艾里克森的生平(兒童發展心理理論P145)

艾里克森祖籍丹麥,生于法國,師承于弗洛伊德的女兒安娜·弗洛伊德。1933年起定居美國。

埃里克森的主要著作有:《年輕的路德》(1958)、《兒童期與社會》(1963)、《自我認同:青年期與危機》(1968)、《甘地的真理》(1969)等。

(二)埃里克森的心理發展觀點

1. 心理發展的動力

埃里克森認為,心理發展主要是個人與社會交互作用的結果。因此,在了解人的心理發展時,既要考慮到他的生物學影響,也要考慮到文化和社會因素的影響。也就是說,一個人健康人格的發展,除具有性沖動外,在成長過程中還?有社會文化環境的作用。

2. 心理社會性發展的八階段理論(劉P258)

第一階段:學習信任階段(出生-1歲)

第二階段:自主與羞怯、懷疑階段(1-3歲)

第三階段:主動與內疚階段(3-6歲)

第四階段:勤奮與自卑階段(6-12歲)

第五階段:同一性與角色混亂階段(12-20歲)

第六階段:親密與孤獨階段(20-40歲)

第七階段:繁殖與停滯階段(40-60歲)

第八階段:自我整合與絕望階段(60歲以后)

每個階段都有一對主要矛盾。還有許多次要矛盾。主要矛盾的解決,可以使人在下一個階段順利發展。否則,下一個階段也可能發展,但是會受到上一個階段的影響,而不順利。

二、學習觀

行為主義(華生Watson,1878-1958),斯金納Skinner,B.F.,1904-1990)

社會學習觀(班杜拉Bandura,A.,1925-)

(一)巴甫洛夫的條件反射學說 對行為主義的影響

巴甫洛夫的條件反射學說,對行為主義是有影響的。然而,這兩種學說又是有區別的。

華生曾用巴甫洛夫這種條件反射法反對主觀內省法,推崇客觀觀察法的實驗技術,后來又把條件反射法作為一切習得性行為甚至人格的一把鑰匙。

斯金納在巴甫洛夫的基礎上發明了斯金納箱,提出了操作性條件反射原理。因此,不少心理學史家把巴甫洛夫與行為主義看成是一體的。

經典性條件反射實驗

一個原來不能引起某種無條件反射的中性刺激物,由于總是伴隨某個能引起該無條件反射的刺激物出現,重復多次后,該中性刺激物也能引起無條件反射,這種反射稱為經典性條件反射

(二)華生的心理發展理論

美國人(1878-1958),1913年在《心理學評論》上發表題為《行為主義者心目中的心理學》一文,正式宣告行為主義的誕生,標志著行為主義革命的開始。華生是早期行為主義學派的創始人和代表人。

基本理論觀點 :環境決定論。

華生的行為主義理論

華生是第一位社會學習理論家,他認為,兒童是向環境提供的榜樣和示范學習的被動者。父母、教師對兒童成長負完全的責任。他警告父母如果想讓孩子養成好習慣的話,就不要對孩子嬌生慣養。

華生的經典實驗:9個月的阿爾伯特對白鼠產生恐懼感,并泛化到兔子和圣誕老人面具。說明環境的決定作用。

1. 否認遺傳的作用

①行為發生的公式是S-R,從S可預測 R,從R可預測S,行為的發生是由刺激引起的,刺激來自于客觀,而不決定于遺傳,因此,行為不可能取決于遺傳。

②生理構造上的遺傳作用并不導致機能上的遺傳作用。他承認機體在構造上的差異來自遺傳,但他認為,構造上的遺傳不能證明機能上的遺傳。

③遺傳無法控制,而華生心理學則以控制行為為目的,所以遺傳的作用越小,控制行為的可能性越大。因此,華生否認遺傳的作用。

2. 夸大環境和教育的作用

華生認為環境和教育是行為發展的唯一條件。

首先,他提出了一個重要的論斷:構造上的差異及幼年時期訓練上的差異,足以說明后來行為上的差異。也就是說,兒童一出生,在構造上是有所不同的,但它們僅僅是一些最簡單的反應而已;比較復雜的行為則完全來自于環境,特別是早期訓練的作用。

其次,華生提出了教育萬能論。從行為主義控制行為的目的出發,提出了其著名的論斷。這段話一直被公認為環境決定論的經典表述。

再次,華生關于學習的觀點:學習的決定條件是外部刺激,而外部刺激是可以控制的,所以,不管多么復雜的行為都可以通過控制外部刺激而形成。這個學習規律完全適合于行為主義預測和控制行為的目的,所以華生十分重視學習。他的學習觀點為其教育萬能論提供了論證。

3. 對兒童情緒的研究

恐懼的形成——華生的條件發射實驗

通過這個實驗和其他一些有關情緒的實驗,華生證明了兒童的情緒是通過條件反射而習得的。

恐懼情緒的習得實驗

阿爾伯特參加實驗的年齡為7個月,實驗結束時他的年齡為11個月。在第一次實驗時,華生給他一個小白鼠,他沒有表現出懼怕反應。正當他伸手去摸白鼠時,在他背后突然敲金屬棒一下,發出刺耳的聲音。這個聲音使他嚇了一跳,并把臉躲進被褥里邊。

當阿爾伯特第二次看見白鼠時,想再伸手去摸它。剛一伸手,又聽到一個大的刺耳聲音,使他嚇了一跳,并開始哭泣。

為了不過分傷害孩子的健康,實驗停止一周。

一周后,這個白鼠再出現時,雖然沒有了刺耳的聲音。但阿爾伯特已不敢接近它了。再以后,當給阿爾伯特呈現一個小白兔,他也開始哭泣。后來,阿爾伯特甚至把這種害怕遷移到其他帶毛的東西上。

為了消除懼怕情緒,華生首創了系統脫敏法。

雖然華生的實驗研究很成功,實驗結果也很能說明問題,但是華生以阿爾伯特為被試進行懼怕形成的實驗,與心理學研究的倫理性原則相違背,應該受到批評。

4.華生的心理發展理論的評價

它為兒童教育提供了豐富的信息、打下了良好的理論基礎。華生的理論非常簡潔,可以通過實驗證明。他提出了關于兒童教育的思想,提倡因時制宜地采取教育措施,反對統一的教育標準,提倡在教育中培養兒童的各種習慣。這些觀點對于教育都有積極的意義。

但是,首先,他夸大了環境和教育的作用,完全否認遺傳的影響,將兒童的個體差異完全歸因于他們所處的生長環境,這是不全面的。

其次,華生的教育理論中,完全將兒童放在被動的位置上加以教育,否定了兒童的主動性、能動性和創造性。

再次,在方法上使用了很多實驗室實驗的結果來證明他的理論。而兒童在生活中所受到的各種復雜影響是很難通過實驗來模擬的。

最后,華生的理論很少關注兒童的認知發展。認知發展心理學家認為,兒童對于環境的反應和所受到的影響在很多程度上依賴于他們的認知發展水平。對于同一件事,處于不同認知發展水平的兒童所受到的影響是不同的。而華生卻完全忽略了這一點。

(三)斯金納關于心理發展的理論

美國新行為主義的主要代表人物

操作條件學習理論的創始人

行為矯正術的開創者

教學機器之父

斯金納簡介

斯金納(B. F. Skinner, 1904--1990)

1950年當選為國家科學院院士

1958年獲美國心理學會頒發的杰出科學貢獻獎

1968年獲美國總統頒發的最高科學榮譽——國家科學獎

1971年美國心理學基金會授予他一枚金質獎章

1990年8月10日美國心理學會授予他“心理學畢生貢獻獎”榮譽證書

斯金納的新行為主義-操作行為主義

(1) 人類習得的多數社會反應都是自由地表現出來的操作。動物和人的行為都是由外部刺激、強化物和懲罰而不是由內部力量或內驅力所推動的。

(2) 當人自發地出現一個反應并受到強化時,操作學習就發生了。

(3) 強化物和功能不是減小內驅力,而是增加反應出現的可能性。

操作性條件反射與人類行為的學習

主要理論觀點

1. 強調對行為的強化

2. 將其條件反射理論用于實踐(育嬰箱,行為矯正,輔助教學機)

1、運用強化矯正兒童的行為

在斯金納看來,強化作用是塑造行為的基礎。只有了解了強化的效應和操縱好強化技術,才能控制行為反應。兒童偶然做了什么動作而受到教育者的強化,這個動作后來出現的頻率就會大于其它的動作,強化的次數越多,概率隨之加大,這便導致了人類操作行為的建立。

強化在行為發展過程中起著重要的作用,行為如果不經過及時強化就會消退,最終消失。斯金納認為,兒童之所以要做某事就是想到得到承認的注意,要使兒童的不良行為消退,如:長時間的啼哭或發脾氣等不良行為,可在這些行為發生時不予理睬,排除對他的注意,這樣,孩子的不好的行為沒有得到強化,沒有得到成人的注意,就會不哭不鬧了。在兒童的眼中,是否得到外部刺激的多次的強化,是兒童衡量自己的行為是否妥當、是否正確的唯一標準。斯金納強調教育者要及時強化希望在兒童身上看到的行為。

好孩子是夸出來的

在操作性條件反應原理的應用方面,教師通常可采取的技術是,適當地操縱學生行為之后的強化,如使學生學習的獲得成功感,避免失敗感。

注意:

不可顛倒使用

運用要有節制

慎選強化物

注意行為質量

2、將其條件反射理論用于實踐 (育嬰箱,行為矯正,輔助教學機)

育嬰箱

在斯金納自己的第一個孩子出生時,他做了一個經過改進小搖籃,就是斯金納的育嬰箱。在育嬰箱里長大的女兒過的很快活,很快成為一名很有名氣的畫家。于是,斯金納把育嬰箱詳細介紹給美國《婦女家庭》雜志,他的研究工作第一次普遍受到大眾的注意和贊揚。也正因此,斯金納發展了這些思想,寫成小說《沃爾登第二》。

行為矯正

隨著斯金納操作性行為思想體系影響的增加,大量研究工作均已在行為矯正的領域中發展起來。這種矯正工作并不復雜,例如,消退原理在兒童攻擊性和自傷性行為矯正和控制中的作用。

教學機器和程序教學

在教學改革上,主張采用程序教學,發明了最早的輔助教學機 。

程序教學主張逐步的呈現教學信息,把學習內容設計成單元,從易到難,及時使學生知道結果,學生是主動地參加學習的。

(五)班杜拉關于心理發展的理論

1. 觀察學習

(直接強化,替代強化)

2. 社會學習在兒童社會化中的作用

介紹“波比娃娃”的經典實驗

(攻擊性,性別角色的獲得,親社會行為)

阿爾伯特·班杜拉

提出者:阿爾伯特·班杜拉(Albert Bandura, 1925-),美國斯坦福大學心理系教授。出生于加拿大,1947年入美國哥倫比亞大學,1952年在衣阿華大學獲博士學位,1953年至今在斯坦福大學心理系從事研究和教學。1974年當選為美國心理學會主席。

交互決定論

班杜拉 (1986) 提出交互決定論概念來說明他的觀點,他認為,人的發展反映了人(P)、人的行為(B)和環境(E)之間的交互作用 。

認知社會學習理論把發展看作兒童與其環境之間的連續的雙向交互作用過程。兒童所經歷的情境或“環境”肯定會影響他們,但他們的行為也影響著環境。其含義是,兒童會主動參與到對環境的影響當中,這一過程又影響著兒童的成長與發展。

觀察學習的定義

又稱為無嘗試學習或替代學習。它是指通過觀察他人所表現的行為(榜樣的示范行為)及其結果而進行的學習。

觀察學習的特點

①不一定具有外顯的行為反應。

②觀察學習并不依賴直接強化。

③觀察學習具有認知性。

④觀察學習不等于模仿。

“波比娃娃”的經典實驗

心理學史上有一個非常著名、非常有影響的實驗,它闡述了兒童是怎樣習得攻擊行為的。這項研究是班杜拉和他的助手多蘿西婭·羅斯以及希拉·羅斯于 1961 年在斯坦福大學完成的。

根據這些實驗的結果,班杜拉特別關注三個最基本的、相互聯系的機制:

1.替代過程(vicarious process)

2.認知過程(Cognitive process)

3.自我調節過程(self-regulatory process)

三類強化

直接強化:個體出現合乎要求的行為后所導致的學習結果的知悉,或實物、金錢、表揚及其他象征物的獲得,加強了該態度和行為。

替代強化:個體因觀察他人的某種行為受到強化而增強了自己出現榜樣行為的頻率。

自我強化:個體的態度會因是否達到自己設置的目標而自我肯定或自我否定。

社會學習理論認為兒童不需要強化,僅通過觀察榜樣的行為就可獲得學習,因此榜樣對兒童有重要影響。對兒童來說,不僅教師、父母、同伴是重要的榜樣,大眾傳媒也是重要的榜樣。這就要求教師和父母以身作則,為兒童樹立正面的榜樣,同時要注意兒童與哪些人交往,閱讀的書籍,觀看的電影、電視、錄像是否健康等。

兒童的行為由外塑而漸內發,這既是個體逐漸成熟的結果,更是教育引導的結果。不僅要用各種標準來規范兒童的行為,更重要的是引導學生認同、采納這些標準,并對自己的行為進行調節,成長為具有自我調控能力的人。

三、 皮亞杰的心理發展理論

一、皮亞杰的生平

皮亞杰是瑞士心理學家,日內瓦學派代表人物。

皮亞杰心理學的理論核心是發生認識論(genetic epistemology)

今天圍繞著皮亞杰理論而展開的大量新的研究,便構成了新皮亞杰學派(neo-Piagetian school)。

皮亞杰于1918年在納沙特爾大學獲得自然博士學位。對生物學、哲學和邏輯學有興趣。在研究了生物學和認識論后,發現在認識論和生物學之間有一條可以連接起來的紐帶——心理學。

1920年在比納實驗室從事兒童推理標準化工作,對兒童標準答案背后的認知(思維)過程更有興趣:兒童的認識是怎樣一步一步地發展起來的,在思考問題的時候,心里究竟發生了哪些變化。

皮亞杰從建立發生認識論--關于科學知識發生發展的科學--的目標出發,將認識論的傳統問題移植到兒童心理學中來,著手通過實驗加以解決。

1955年他建立了著名的“發生認識論國際中心”,這個機構集合了各國的心理學家、生物學家、邏輯學家、哲學家和控制論學者,共同研究發生認識論。

(二)皮亞杰關于心理發展的理論

1、影響心理發展的因素

第一是成熟。指神經系統的成熟。

第二是練習和習得經驗。該經驗又可分為兩類:第一類是物理經驗;第二類是邏輯-數理的經驗,指個體作用于物體,目的在于理解動作間相互協調的結果(例如,5、6歲兒童從經驗中發現一組物體的總和與它們空間排列的位置沒有關系)。

第三是社會經驗。包括社會生活、文化教育、語言等。

第四是平衡。指不斷成熟的內部組織和外部環境相互作用的過程,是心理發展的最重要因素,即決定因素。

皮亞杰認為:兒童的思維不是單純地來自客體,也不是單純地來自主體,而是來自主體對客體的動作,是主體與客體相互作用的結果。所以,人們把他的發展理論稱為“相互作用論”。

2、皮亞杰關于兒童智力發展的機制

智慧的本質就是適應:適應的形成在生物學上是同化和順應的平衡,在心理學上就是主體與客體相互作用的平衡狀態。同化和順應是同一基本適應過程不可分割的兩個方面。

兒童的智慧不是單純的來自客體,也不是單純的來自主體,而是來自主體對客體的動作,是主體與客體相互作用的結果。智慧發展階段可解釋為整個心理發展的階段,因為心理機能的發展決定于智慧。

心理發展的本質就是主體通過動作對客體的適應。適應有三種方式:

(1)同化(assimilation)。指把環境因素納入有機體已有的格式或結構之中,以加強和豐富主體的動作。(同化是格式的量變)

(2)順應(accommodation)。指內部格式改變,以適應現實。(順應是格式的質變)

(3)平衡(equilibration)。指同化作用服從于客體的性質。是同化與順應相互作用過程中的一種狀態。這種狀態是暫時的,而不是絕對的。

格式(schema)指動作的結構或組織。該結構不是解剖學意義上的結構,而是一種認識的功能結構。

皮亞杰認為,人是一個發展中的認知系統,這個系統是開放的,即人在適應外部世界的過程中,不斷地同化外界信息于自身的認知結構中,同時又不斷地改變著認知結構的自身以順應外界環境。

思維的機制就是同化與順應兩種適應機能不斷從低級的平衡達到高級平衡的過程。

同化、順應和平衡將貫穿人的一生。

3、心理發展的具體階段

皮亞杰的發展觀,突出地表現在他的階段理論的要點上:

(1)心理發展過程是一個內在結構連續的組織和再組織的過程,過程的進行是連續的;但由于各種發展因素的相互作用,兒童心理發展就具有階段性。

(2)各階段都有它獨特的結構,標志著一定階段的年齡特征;由于各種因素,如環境、教育、文化以及主體的動機等的差異,階段可以提前或推遲,但階段的先后次序不變。

(3)各階段的出現,從低到高是有一定次序的,且有一定的交叉。

(4)每一個階段都是形成下一個階段的必要條件,前一階段的結構是構成后一階段的結構的基礎,但前后兩個階段相比,有著質的差異。

(5)在心理發展中,兩個階段之間不是截然劃分的,而是有一定的交叉。

(6)心理發展的一個新水平是許多因素的新融合、新結構,各種發展因素由沒有系統的聯系逐步組成整體。

這種整體結構又是從哪兒來的呢?皮亞杰認為,在環境教育的影響下,人的動作圖式經過不斷的同化、順應、平衡的過程,就形成了本質不同的心理結構,這也就形成了心理發展的不同階段。

認知發展的四階段

第一階段:感知運動階段(0-2歲)

第二階段:前運算階段(2—7歲)

第三階段:具體運算階段(7-12歲)

第四階段:形式運算階段(12歲以后)

四、 維果斯基的心理發展觀

一、維果斯基的生平

維果斯基(Vigotski,1896-1934)是前蘇聯心理學家,探討了心理的個體發展和種系發展,特別是在關于人類心理的社會起源、兒童心理發展對教育、教學的依賴關系方面有獨特的論述。

主要著作:

《意識是行為主義心理學的問題》1925年

《兒童期高級形式注意機制的發展》(1929)

《高級心理機能的發展》(1931)

《精神分裂癥的概念障礙》(1932)

《心理學講義》(1932)

《思維和語言》(1934)等。

1 維果茨基的生平

維果茨基的早期生活培養了他對人類認知的一種領悟力。作為一個蘇聯兒童,他受的是家庭教師的教育。老師運用蘇格拉底式的對話,這是一種互動的問答方式。這種方式挑戰原有的觀念,促進更高層次的理解。在上莫斯科大學以前,他主要的興趣是文學,在大學他獲得的是歷史和法律學位,大學畢業后他成了一名教師,后來轉而從事心理學研究。

1934年,維果茨基38歲時死于肺結核。雖然他一生著述甚多,但他僅有不到十年的時間去系統地陳述他的觀點。因此,他的理論沒有皮亞杰那樣詳細具體。盡管如此,研究兒童發展的人士對維果茨基的社會文化理論仍然有非常強烈的興趣。他的魅力在于他拋棄了兒童發展個體化觀點,提倡一種社會化的觀點。

二、維果斯基關于心理發展理論

1、創立文化-歷史學說(culture-history theory)

維果斯基提出人的高級心理是隨意的心理過程,并不是人自身所固有的,而是受人類文化歷史所制約的。

兩種心理機能與兒童心理發展

維果斯基把心理機能分為兩類:低級心理機能,高級心理機能。在個體心理發展中,這兩種心理機能是融合在一起的。

低級心理機能:靠生物進化結果的低級的心理機能。感覺、知覺、不隨意注意、形象記憶、情緒、沖動性意志、直觀的動作思維。是消極適應自然的心理形式。

高級心理機能:由歷史發展結果,即以精神生產工具(人類社會特有的語言符號)為中介的高級心理機能。觀察(有目的的知覺)、隨意注意、詞的邏輯記憶、抽象思維、高級情感、預見性意志。

2、探討發展的實質

維果斯基認為,心理的發展(mental development)是一個人的心理(從出生到成年),在環境和教育的影響下,在低級心理機能的基礎上,逐漸向高級心理機能轉化的過程。

人的心理發展是受社會的文化歷史發展規律所制約的。

心理機能由低級向高級發展的標志

心理活動的隨意機能(voluntary function)

心理活動的抽象-概括機能(abstract generalization function)

形成以符號或詞為中介的心理結構

心理活動的個性化

3、指出教學與發展的關系

最近發展區(Zone of Proximal Development)

維果斯基對兒童發展心理學的另一個突出貢獻是提出了最近發展區的概念,。

最近發展區是一種介于兒童看得見的現實能力(表現)與并不是顯而易見的潛在能力(能力)之間的潛能范圍。

教學應走在發展的前面

學習的最佳期(learning optimal period)

最近發展區

4、提出內化學說

新的高級的社會歷史的心理活動形式,首先是作為外部形式的活動而形成的,以后才內化(internalization),轉化為內部活動,才能默默地在頭腦中進行。

通過語言符號工具,心理活動才能從直接的和不隨意的、低級的、自然的轉化為間接的和隨意的、高級的、社會歷史的心理機能。

五、 現代認知學派的發展心理學理論

20世紀60年代以來,現代認知心理學的影響進入兒童認知發展領域。

一、關于認知結構的觀點

認為兒童認知能力的發展不是由認知結構本身的變化所致,而是通過原有認知結構之功能的不斷被激活、工作有效性不斷提高、結構中各元素相互作用的熟練程度不斷提高而逐漸實現的。

二、關于兒童認知發展機制的觀點

不主張用一種統一的變化機制解釋兒童認知的發展。主張對不同的認知過程的變化機制進行深入的分析,從而了解兒童每一種認知能力是如何發展變化的。

三、關于兒童認知發展階段的觀點

承認兒童認知發展具有階段性,但大多數人更強調認知發展的不平衡性。

認為兒童對不同信息的加工組織和解釋是依據不同的原則進行的,其水平是不一樣的。同一個兒童在不同的認知領域的認知表現會有差異性。所以,用水平來描述兒童認知發展的漸進性比用階段來描述突變性更符合兒童認知發展的實際。

四、關于兒童認知發展條件的觀點

現代認知心理學更強調教育和訓練在兒童認知發展中的作用,并認為教育和訓練的具體功效主要體現在對兒童元認知能力的培養上。

教育、訓練(包括成熟的作用);元認知的發展;具體認知能力的發展。

對各種理論的比較和評價

1 各種理論關注的方面不同

如精神分析和習性學關注情緒和社會性發展;皮亞杰、信息加工理論家和維果茨基更多地關注認知發展;行為主義、生態系統論和畢生發展觀則關注影響發展的所有方面的因素。

2 每一種理論都包含著對發展心理學基本問題的觀點

本章思考題

1、評述弗洛伊德心理發展的階段理論。

2、評述埃里克森心理社會性發展的階段理論。

3、評述華生的心理發展觀。

4、評述班杜拉的社會認知學習理論。

5、評述皮亞杰的心理發展理論。

6、評述維果斯基的社會文化觀。

7、各個理論觀點的比較

Copyright 2010-2019 Qinzibuy.com 【親親園丁】 版權所有 備案編號:粵ICP備14102101號