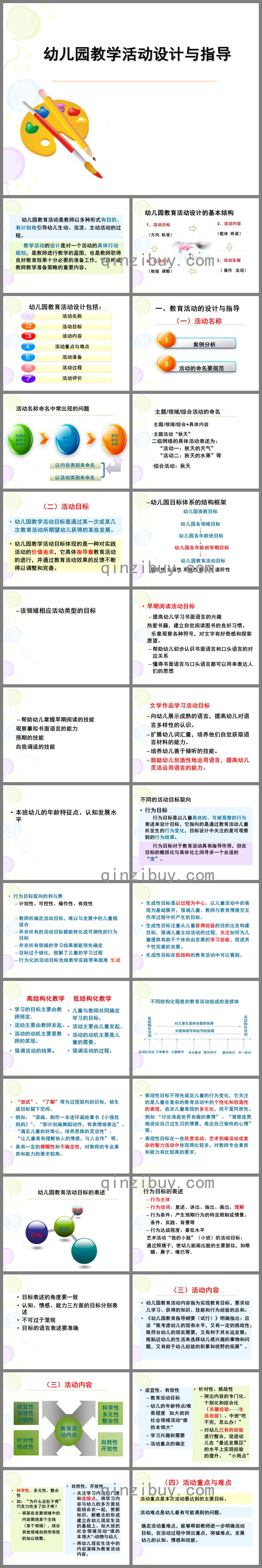

幼兒園教學活動設計與指導PPT課件這個PPT共49頁,該文件包含了PPT課件。主要包含活動名稱,活動目標,活動內容,活動重點與難點,活動準備,活動過程,活動評價等,歡迎點擊下載。幼兒園教育活動是教師以多種形式有目的、有計劃地引導幼兒生動、活潑、主動活動的過程。

教學活動的設計是對一個活動的具體行動規劃,是教師進行教學的藍圖,也是教師取得良好教育效果十分必要的準備工作,它是構成教師教學準備策略的重要內容。

幼兒園教育活動設計的基本結構

幼兒園教學活動目標是通過某一次或某幾次教育活動所期望幼兒獲得的某些發展。

幼兒園教學活動目標體現的是一種對實踐活動的價值追求,它具體指導著教育活動的進行,并通過教育活動效果的反饋不斷得以調整和完善。

幼兒園目標體系的結構框架

幼兒園保教目標

↓

幼兒園各領域目標

↓

幼兒園各年齡班目標

↓

幼兒園各年齡班學期目標

↓

幼兒園教育活動目標

層次性 全面性 系統性 聯系性 遞階性

該領域相應活動類型的目標

早期閱讀活動目標

提高幼兒學習書面語言的興趣

熱愛書籍,建立自覺閱讀圖書的良好習慣。

樂意觀察各種符號,對文字有好奇感和探索 愿望。

幫助幼兒初步認識書面語言和口頭語言的對應關系

懂得書面語言與口頭語言都可以用來表達人們的思想

幫助幼兒掌握早期閱讀的技能

觀察摹擬書面語言的能力

預期的技能

自我調適的技能

文學作品學習活動目標

向幼兒展示成熟的語言,提高幼兒對語言多樣性的認識。

擴展幼兒詞匯量,培養他們自覺獲取語言材料的能力。

培養幼兒善于傾聽的技能。

鼓勵幼兒創造性地運用語言,提高幼兒靈活運用語言的能力。

本班幼兒的年齡特征點、認知發展水平

不同的活動目標取向

行為目標

行為目標是以兒童具體的、可被觀察的行為表述來設計目標,它指向的是通過教育活動兒童所發生的行為變化,目標設計中關注的是可觀察到的行為結果。

行為目標對于教育活動具有指導作用,但在目標的概括化與具體化之間尋求一個合適的“度”。

行為目標取向的利與弊

計劃性、可控性、操作性、有效性

教師所確定活動目標,難以與發展中的兒童相適合

并非所有的活動目標都能轉化成可測性的行為目標

并非所有領域的學習結果都能預先確定

目標過于細化,肢解了兒童的學習過程

行為化的活動目標也給教學實踐帶來困難 生成

生成性目標是以過程為中心,以兒童活動中的表現為基礎展開,強調兒童、教師與教育情境交互作用過程中所產生的目標。

生成性目標注重從兒童獲得經驗的目的出發構建目標,強調兒童主動活動的過程,關注如何為兒童提供有助于個體自由發展的學習經驗,促進其個性完善的發展。

生成性目標在低結構的教育活動中可以看到。

高結構化教學 低結構化教學

學習的目標主要由教師預定。

活動主要由教師發起。

活動的動機主要是教師的獎懲。

強調活動的結果。

兒童與教師共同確定學習的目標。

活動主要由兒童發起。

活動的動機主要是兒童的需要。

強調活動的過程。

不同結構化程度的教育活動組成的連續體

“嘗試”、“了解”等為過程取向的目標,給生成目標留下空間。

例如:“添畫、制作一本連環畫故事書《小強找媽媽》”、“即興創編舞蹈動作,有表情地表達”、 “滿足兒童的好奇心,培養思維的靈活性”、“讓兒童具有理解他人的情感,與人合作” 等。

具有一定的模糊性和不確定性,對教師的專業素質和能力的要求較高。

表現性目標不預先規定兒童的行為變化,它關注的是兒童在復雜的教育活動中的個性化和創造性的表現,追求兒童表現的多元化,而不是同質性。

例如 “討論海底世界有趣的事情” 、“清楚連貫地談論自己過生日的情景,表達自己愉快的心情”等。

表現性目標在一些欣賞活動、藝術創編活動或復雜的智力活動中體現得比較多,對教師專業素質和能力有比較高的要求。

行為目標的表述

行為主體

行為動詞:復述、講出、指出、畫出、理解

行為條件:產生預期行為的特定限制或情景。

條件、實踐、背景等

行為達成程度:最低水平

藝術活動“我的小臉”(小班)的活動目標:

通過照鏡子,使幼兒能畫出臉的主要部位,如眼睛、鼻子、嘴巴等。

目標表述的角度要一致

認知、情感、能力三方面的目標分別表述

不可過于籠統

目標的語言表述要準確

(三)活動內容

幼兒園教育活動內容指為實現教育目標,要求幼兒學習、獲得的知識、技能和行為經驗的總和。

《幼兒園教育指導綱要(試行)》明確指出:應該“既考慮幼兒的現有水平,又有一定的挑戰性;既符合幼兒的現實需要,又有利于其長遠發展;既貼近幼兒的生活來選擇幼兒感興趣的事物和問題,又有助于幼兒經驗的積累和視野的拓展”。

適宜性、有效性

教育活動目標

幼兒的年齡特點/難易程度 如大班的社會領域活動“誰的本領大”

學習興趣和需要

活動重點的確定

針對性、挑戰性

突出內容的專門化、個別化和綜合化(關鍵經驗←→生活經驗)。中班“吃不完,怎么辦!”

對幼兒已有的經驗進行整合,促進幼兒在“最近發展區”的水平上實現經驗的提升。 “小雨點”

科學性、多元性、整合性

如:“為什么會肚子疼” 巧克力吃多了肚子疼?

將某些發展領域中的內容圍繞某個主線(某個領域),結合其他領域自然而有效的加以統整。

自然性、開放性

關注學習內容的廣度和連接點,將學習內容與幼兒的多方面經驗結合在一起,使新知識、新概念的形成建立在幼兒現實生活的基礎上。如大班的社會領域活動“誰的本領大”-動物與幼兒

將幼兒現實生活中的內容演繹為教育活動內容。

活動重點是本次活動要達到的主要目標。

確定活動重難點,能夠幫助教師進一步明確活動

目標,在活動過程中突出重點,突破難點,發展

幼兒的認知、情感和技能。

活動過程的設計要考慮有效性。

導入的有效性

提問有效性。如“春天的朋友”

活動過程組織的有效性。活動類型的基本結構:如仿編兒歌/詩歌

評價的有效性。 “小河流水嘩啦啦…” 過于籠統 面對全班幼兒的評價較多

教師的有效提問

提問是教師運用語言與幼兒進行互動中的一項最基本、最常見的教學方法和策略。

幫助幼兒提取已有經驗

引導幼兒觀察、想象、思考或創造

了解幼兒對活動材料或認識對象的態度和情感

教師提問存在的主要問題

?“一問到底”,用提問組織整個活動過程,或將過多的提問等同于啟發式提問;

?封閉性的、針對幼兒記憶系統進行的提問較多/提問方式單一,不能給兒童留下想象、創造的余地;

?提問多停留于表層,深層次的挖掘不夠,難以引發兒童的思考;

教師提問存在的主要問題

?問題不能緊扣重點教學目標、教學內容;

?忽略非認知水平的問題;

?提問表述含糊,令幼兒無法正確回答。

常用類型

教師提問需注意的問題

精心設計問題

運用多樣化的提問方式

設計富有啟發性的問題

提問要面向全體幼兒

藝術性的提問= 陳述語氣+疑問語綴

你認為如何?/你可以告訴我嗎?/還有不同的看法嗎?/誰還有更合理的想法?

教師回應中存在的主要問題

對幼兒的回答故作沒聽見,不加以理會

任意打斷幼兒的回答,以自己的想法為出發點

過早地把正確答案告訴幼兒,代替他們思維

以標準答案為評價標桿,忽視幼兒的生活經驗和童趣體驗

回應方式機械單一,缺乏具體信息的指導

候答時間不足 平均1-2秒 1秒89.3% 2秒6.5% 3秒以上4.2%

濫用表揚與批評

?分析幼兒的多種可能,注意預設回應

?清楚、具體、明了的言語表達

?關注內容的同時,理解幼兒的內心感受

鼓勵、支持的應答態度

明確活動的目標,圍繞目標靈活回應

?提高提問質量,回應方式多樣

?良好的交流方式 感受+原因+期望

胖廚師的故事

1.教師:認識嗎,它叫什么?

幼兒:… … 。

教師:我知道你的意思了,這是嬰兒車上逗小嬰兒玩的東西。它只是像,但它不是,誰知道?

2.教師:這個認識嗎,它叫什么?

幼兒:… … 。

教師:你不知道他叫什么,但你知道它能發出聲音,對嗎?… … ,你來試試看。

3.教師:誰來給它起名字?

幼兒:鐵鋼愀。

… … 。

教師:這個小朋友發現是三角形的。這個東西又是三角形的,又是鐵做的。能不能起個名字,讓人家一聽就知道又是三角形,又是鐵做的?

幼兒:鐵三角。

教師:真棒,鐵三角。那把三角和鐵換一換,好嗎?因為三角形的形狀這么大,如果叫把三角放在前面好嗎?它的名字就叫三角鐵。你看,就是這么想想、看看,自己動腦筋,研究研究,自己也可以知道。

教師角度出發的評價

幼兒角度出發的評價

目標的整合

相對分為五大領域 認知 情感 技能—相對清晰有序的框架

每一個教育活動的目標從根本上來說是多領域的、有機的、整體的

內容的整合 同一活動領域內 不同活動領域間

資源、方法、形式、手段的整合 教學活動的主題源于區域活動

生活性

主要體現于:

幼兒園教育活動的內容

“生活中的數學” 教學活動內容的選擇與幼兒的生活經驗緊密相關

幼兒學習的特點

幼兒園教育活動的途徑(一日生活)、環境、場所等方面

趣味性

趣味性的體現:

幼兒園教育活動的內容、形式、環境及材料等方面

游戲活動與教學活動不可替代,但兩者相結合,能夠相互補充、相得益彰,既反映教師為幼兒學習而設計的計劃,同時也能反映幼兒的需要和興趣。

Copyright 2010-2019 Qinzibuy.com 【親親園丁】 版權所有 備案編號:粵ICP備14102101號