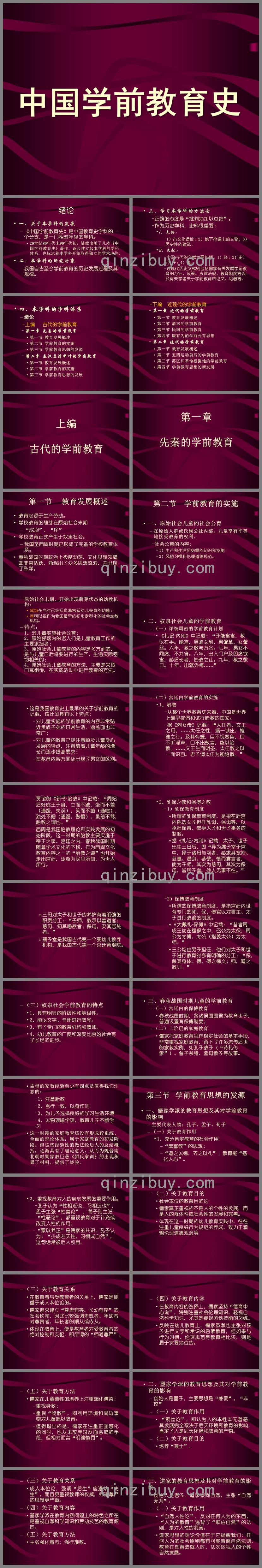

學前教育簡史PPT課件這個PPT共70頁,該文件包含了PPT課件。主要包含關于本學科的發展,本學科的研究對象,學習本學科的方法論,本學科的學科體系等,歡迎點擊下載。中國學前教育史

緒論

一、關于本學科的發展

《中國學前教育史》是中國教育史學科的一個分支,是一門相對年輕的學科。

20世紀80年代末90年代初,陸續出版了幾本《中國學前教育史》著作,逐步建立起本學科的學科體系,也標志著本學科開始取得獨立的學術地位。

二、本學科的研究對象

我國自古至今學前教育的歷史發展過程及其規律。

三、學習本學科的方法論

正確的態度是“批判地加以總結”。

作為歷史學科,史料很重要:

1、文物:

1)古文化遺址:2)地下挖掘出的文物:3)歷史性的建筑:

2、文獻:

中國古代的文獻主要包括:1)經;2)史;3)子;4)集。

近現代歷史文獻則包括國家有關發展學前教育的方針、政策、法律法規、教育制度等以及有關學者關于學前教育的論文、論著等。

四、本學科的學科體系

緒論

上編 古代的學前教育

第一章 先秦的學前教育

第一節 教育發展概述

第二節 學前教育的實施

第三節 學前教育思想的發源

第二章 秦漢至清中葉的學前教育

第一節 教育發展概述

第二節 學前教育的實施

第三節 學前教育思想的發展

下編 近現代的學前教育

第一章 近代的學前教育

第一節 教育發展概述

第二節 清末的學前教育

第三節 民國的學前教育

第四節 康有為的學前公育思想

第二章 現代的學前教育

第一節 教育發展概述

第二節 五四運動前后的學前教育

第三節 蘇區和革命根據地的學前教育

第四節 學前教育思想的新發展

上編 古代的學前教育

第一章 先秦的學前教育

第一節 教育發展概述

教育起源于生產勞動。

學校教育的萌芽在原始社會末期

“成均”,“庠”

學校教育正式產生于奴隸社會。

我國至西周時期已形成了完備的學校教育體系。

春秋戰國時期政治上極度動蕩,文化思想領域卻非常活躍,涌現出了眾多思想流派,并出現了私學。

第二節 學前教育的實施

一、原始社會兒童的社會公育

在原始人群或氏族公社內部,兒童享有平等地接受教養的權利。

社會公育的內容:

1)生產和生活所必需的知識和技能;

2)風俗習慣和倫理道德規范。

原始社會末期,開始出現萌芽狀態的幼教機構:

成均在當時已經擔負著宮廷幼兒美育的功能;

庠可以視作為我國最早的初步定型化的社會幼教機構。

特點: 1、對兒童實施社會公育; 2、原始部落內的老人們是兒童教育工作的主要承擔者; 3、原始社會兒童教育的內容是多方面的,是與兒童日后將要進行的生產、生活實際密切相關的; 4、原始社會兒童教育的方法,主要是采取口耳相傳,在實踐活動中進行教育的方法。

二、奴隸社會兒童的學前教育

(一)詳細周密的學前教育計劃

《禮記·內則》中記載:“子能食食,教以右手。能言,男唯女俞,男鞶革,女鞶絲。六年,教之數與方名。七年,男女不同席,不共食。八年,出入門戶及即席飲食,必后長者,始教之讓。九年,教之數日。十年,出就外傅……”

這是我國教育史上最早的關于學前教育的記載,該計劃具有以下特點:

對兒童實施的學前教育的內容非常貼近貴族子弟的日常生活,涵蓋面也非常廣;

對兒童的教育已經注意顧及兒童身心發展的特點,注意隨著兒童年齡的增長而逐步提高要求;

在教育內容方面還出現了男女的區別。

(二)宮廷內學前教育的實施

1、胎教

從整個世界教育史來看,中國是世界上最早提倡和試行胎教的國家。

據《烈女傳》記載:“太任者,文王之母,……太任之性,端一誠莊,惟德之行。及其有娠,目不視惡色,耳不聽淫聲,口不出敖言,能以胎教。……文王生而明圣,太任教之以一而識百。君子謂太任為能胎教。”

賈誼的《新書·胎教》中記載:“周妃后妊成王于身,立而不跛,坐而不差(通蹉,失誤),笑而不諠(通喧),獨處不倨(通踞,傲慢),雖怒不罵,胎教之謂也。”

西周是我國胎教理論和實踐發展的初始階段,這一時期的胎教主要實施于帝王之家、宮廷之內。春秋戰國時期隨著學術文化的下移,作為西周文化教育內容之一的“胎教之道”也開始走出宮廷,逐漸為民間所知,為世人所行。

2、乳保之教和保傅之教

1)乳保教育制度

所謂的乳保教育制度,是指在后宮內挑選女子擔任乳母、保母等,以承擔保育、教導太子和世子事務的制度。

據《禮記·內則》記載,太子、世子出生三日后,即“異為孺子室于宮中,擇于諸母與可者,必求其寬裕、慈惠、溫良、恭敬、慎而寡言者,使為子師,其次為慈母,其次為保母,皆居子室。他人無事不往。”

三母對太子和世子的養護有著明確的職責分工:“子師,教示以善道者;慈母,知其嗜欲者;保母,安其居處者。”

孺子室是我國古代第一個嬰幼兒教養機構,是我國古代第一個宮廷育嬰院。

2)保傅教育制度

所謂的保傅教育制度,是指宮廷內設有專門的師、保、傅官以對君主、太子進行教諭的制度。

《大戴禮·保傅》中記載:“昔者周成王幼在襁褓之中,召公為太保,周公為太傅,太公(指姜太公)為太師。”

三公均由男子擔任,他們對太子和世子進行教育時亦有明確的分工:“保,保其身體;傅,傅之德義;師,道之教訓。”

(三)奴隸社會學前教育的特點

1、具有明顯的階級性和等級性。

2、能以文字、書冊進行教學。

3、有了專門的教育機構和教師。

4、幼兒教育的廣度和深度比原始社會有了長足的進步。

三、春秋戰國時期兒童的學前教育

(一)宮廷內的保傅教育

春秋戰國時期,各諸侯國國君為教育世子,普遍設置有保傅制度。

(二)士階層的家庭教育

儒家把家庭教育視作穩定社會的基本手段,非常重視家庭教育,留下了許多流傳后世的家教實例,如孔子教子(“詩禮傳家”)、曾子殺豬、孟母教子等故事。

孟母的家教經驗至少有四點是值得我們注意的:

1、注意胎教

2、言行一致,以身作則

3、為兒子選擇良好的學習生活環境

4、以物理喻學理,教育兒子不斷學習

這一時期的家庭教育還沒有形成較系統、全面的理論體系,屬于家庭教育的初發階段。但這些經驗性的做法經后人的總結概括,逐漸具有了理論意義,從而為魏晉南北朝時期家教巨著《顏氏家訓》的出現積累了材料,提供了經驗。

第三節 學前教育思想的發源

一、儒家學派的教育思想及其對學前教育的影響

主要代表人物:孔子、孟子、荀子

(一)關于教育作用

1、充分肯定教育的社會作用

“庶富教”的思想;

“道之以德,齊之以禮”:教育能“感化人心”。

2、重視教育對人的身心發展的重要作用。

孔子認為“性相近也,習相遠也”,孟子主張“性善論” ,荀子則主張“性惡論”,都重視教育對于補充或改變人性的作用。

“蒙以養正”是儒家的共識,孔子認為:“少成若天性,習慣成自然”,這句話常被后人引用。

(二)關于教育目的

社會本位的教育目的論

儒家真正重視的不是人的個性的發展,而是人的群體性或社會性的發展和完善。

體現在這一時期的幼兒教育實踐中,往往注重兒童良好行為規范的養成,致力于灌輸倫理道德觀念等

(三)關于教育關系

在教育者與受教育者的關系上,儒家是側重于成人本位論的。

儒家追求建立“尊卑有等,長幼有序”的社會秩序,因此比較強調卑賤者、年幼者對尊貴者、年長者的順從或依從。

體現在教育上,便是教育者對受教育者的絕對控制和支配,即所謂的“師道尊嚴”。

(四)關于教育內容

在教育內容的選擇上,儒家堅持“德育中心說”,特別注重社會倫理知識,輕視自然科學知識,尤其是蔑視勞動技能的習練。

反映在幼兒教育上,儒家雖然也主張對孩子進行文字和常識的啟蒙教育,但如果與行為習慣、倫理規范等教育相比較,則是居于次要地位的。

(五)關于教育方法

儒家在兒童德性的培養上注重感化濡染:

重視身教;

重視“物教”,即利用環境和周邊事物對兒童施以教育。

值得指出的是,儒家在注重正面感化的同時,也從未放棄過反面懲戒的手段,但相對而言“明德慎罰”。

二、墨家學派的教育思想及其對學前教育的影響

創始人是墨子,主要思想是“兼愛”、“非攻”

(一)關于教育作用

“素絲論”,即認為人的本性本無善惡,其發展完全取決于后天環境和教育的影響,肯定了人是后天環境和教育的產物。

(二)關于教育目的

培養“兼士”。

(三)關于教育關系

成人本位論,強調“后生”應遵從“先生”,而且更重視教師的權威,師道尊嚴的思想更嚴重。

(四)關于教育內容

墨家學派在教育內容問題上的特色之所在是重視自然科學知識和勞動技藝的教育傾向。

(五)關于教育方法

主張強化意志;強行施教。

三、道家的教育思想及其對學前教育的影響

創始人是老子。道家崇尚自然,主張“自然無為”。

(一)關于教育作用

“自然人性論”,反對任何人為的東西,“人為的教育”違背了“順應自然”的法則,是對人性的戕害。

道家思想的理論價值在于它提醒我們:任何人為的社會原則都有可能背離自然法則,教育在刻意造就人時,切勿忽視人的個性自然發展。

(二)關于教育目的

避世的“隱士”。

(三)關于教育關系

主張人格平等。其立論的基點,側重于地位低下的兒童。

(四)關于教育內容

主張直接取法自然或淳樸的生活。

(五)關于教育方法

道家的自然教育論決定了教育的過程是順應自然的過程。

四、法家的教育思想及其對學前教育的影響

代表人物主要有商鞅和韓非,推崇法治。

(一)關于教育作用

“人性自私說”,肯定法的作用,而否定教育的作用,比較重視立法、懲戒。

(二)關于教育目的

培養能法之士

(三)關于教育關系

持成人本位論。但相比較于儒、墨兩家以慈愛為基礎來處理成人和兒童之間的關系來說,法家更重立威,偏重于懲戒教育,表現出了對親子關系的冷漠。

(四)關于教育內容

主張“以法為教”,“以吏為師”。

(五)關于教育方法

重視立竿見影的矯正作用。

復習題

簡釋題:1、乳保教育制度 2、保傅教育制度

思考題:

1、簡述原始社會學前教育的特點。

2、簡述奴隸制社會學前教育的特點。

3、簡述《禮記·內則》中所記載的學前教育計劃的具體內容及其特點。

4、評述春秋戰國時期儒家的教育思想及其對學前教育的影響。

5、簡述孟母的家教經驗。

第二章 秦漢至清中葉 的 學前教育

第一節 教育發展概述

一、“獨尊儒術”文教政策的確立及其對教育發展的影響

使封建的學校教育完全變成了儒學教育。

二、官學、私學、書院并行發展的學校教育體制

1、封建官學制度確立于漢代。

官學主要分中央官學和地方官學

2、私學產生和興起于春秋戰國時期

私學主要分經師講學和蒙養教學兩種程度

對兒童的啟蒙教育完全由私學承擔。

3、書院是我國古代所特有的一種學校教育制度

南宋時期書院興盛,特有的“講會制度”,體現出一定的爭鳴精神。

三、完備而先進的人才選拔制度

漢代推行察舉制

魏晉南北朝推行九品中正制

隋唐以后推行科舉制

科舉制的推行使得學校教育逐漸淪為科舉考試的附庸。

第二節 學前教育的實施

一、封建社會胎教的發展

(一)胎教思想的形成和發展

1、胎教思想的歷史發展

兩漢時期,有關學者對此前有關胎教的經驗進行了總結、升華,逐漸形成了系統的胎教學說。

賈誼:《賈子新書·胎教篇》是我國最早的專論胎教問題的珍貴文獻。

劉向:《烈女傳》是我國最早的一部婦女專史。

“慎外感”說:“故妊子之時,必慎所感。感于善則善,感于惡則惡。”

“慎外感”說為后來的胎教理論——“外象內感”說奠定了基礎。

魏晉南北朝時期,有一些學者堅持深入地研究胎教問題,提出了一些富有新意的見解。

張華(西晉):《博物志》;認為孕婦在視覺和食物上要有所禁忌,并應在精神上進行詩教樂教。

隋唐時期,隨著中醫學科的不斷發展,一些醫生開始從婦女妊娠的生理特點和胚胎發育的特點來研究胎教,為胎教學說找到了醫學科學的依據。

巢元方(隋):徐之才(北齊)《胎產書》;“逐月看胎法” :“妊娠一月始胚,二月始膏,三月始胎,四月形體形,五月能動,六月筋骨立,七月毛發生,八月臟腑具,九月谷氣入胃,十月諸神備,日滿即產矣。”

孫思邈(唐) :《千金藥方•養胎》:“妊娠三月名始胞,當此之時,未有定象,見物而化。欲生男者,操弓矢;欲生女者,弄珠璣。欲子美好,數視璧玉;欲子賢良,端坐清虛,是謂外象而內感者也。”

朱震亨(元):《格致余論•慈幼論》:“兒之在胎,與母同體。得熱則俱熱,得寒則俱寒,病則俱病,安則俱安。母之飲食起居,尤當慎密。”

2、古代的胎教理論

1)外象內感

古人根據經驗和研究發現胎兒雖然置身在母體內,不能與外界發生直接的交流和作用,但外界的刺激能引發母體身體和心理的變化,而這些變化能被胎兒感應到,從而會對胎兒的發育產生影響。

“外象內感”說是一種科學和荒謬同在的醫學和胎教理論。它的科學性表現在肯定與強調了胎兒——母親——外在環境的整體性及其相互之間的影響和信息交流;它的荒謬之處表現在對外界環境刺激對胎兒影響作用的夸大。

2)強調“胎教”與“胎養”相結合

“胎教”強調的是孕婦應注意選擇良好的外界刺激作用于自身 ;“胎養”強調的是孕婦自身在懷孕期間應注意飲食起居、情緒調節等,盡量保持身心的平衡,為胎兒創造一個良好的母體環境。

3)講究胎教時機

古人根據經驗認識到胎兒在三個月時是發育的關鍵期,極易“因感而變”。

(二)胎教的實施

1、禮義德性之教

強調懷孕的婦女應注意節制自己的言行,要盡量使自己的言行符合有關的倫理道德規范 。

2、詩書禮樂之教

古人認為詩書禮樂之教可以使孕婦心境平和,精神愉悅,從而有利于胎兒的成長發育。

3、養胎保胎之教

指孕婦要注意飲食起居和情緒精神等的調節,以營造一個良好的母體環境,盡量免除母體內外不良因素對胎兒生長發育的影響。

二、封建社會家庭教育的發展

(一)家庭教育的歷史發展及家庭教育理論的形成

1、兩漢和魏晉南北朝時期

漢代:受儒家思想的影響,人們普遍重視家庭教育。

魏晉南北朝:政局動蕩,私學和家庭教育成為當時最基本、最普遍的教育組織形式,一般的士人家庭為了求得后代平安,家世永保,特別重視家庭教育 。

諸葛亮 :《誡子書》、《誡外甥書》 “夫君子之行,靜以修身,儉以養德。非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。夫學,欲靜也;才,須學也。非學無以廣才,非志無以成學。”

顏之推:《顏氏家訓》

2、隋唐兩宋時期

家教著作更為豐碩 :司馬光的《溫公家范》,袁采的《袁氏世范》,陸游的《放翁家訓》,劉清之 的《戒子通錄》(第一部家訓著作匯編)。

母親在家庭教育中擔任重要角色

3、元明清時期

私塾遍及城鄉;

家教著作數量多,質量高:朱伯廬的《朱子治家格言》。

(二)家庭教育的實施

1、家庭教育的目的

1)學會做人,立身處世

家庭教育首重教育子弟學會做人,這是我國傳統家庭教育的重要特點或者是優良傳統。

2)建功立業,光耀門楣

3)克紹箕裘,謀生傳家

2、家庭教育的內容

1)道德教育

①禮儀常規教育(幼儀教育) ;②道德倫常教育:注重從小向兒童灌輸封建的倫理道德規范 ,如孝悌 、誠信、勤儉、為善;③志向氣節教育:立志成學、立志成人、立志報國;④為人處世教育:謹慎做人(善于識人,出言要謹慎;謙讓待人,不與人相爭。)

2)文化知識教育

識字 :3、4歲就開始;

唐彪的《父師善誘法》。

習字 :6、7歲時開始。

把筆、描紅、臨帖、獨立書寫。

讀書 :識字以后開始。

竇克勤:“至五六歲時,先令讀《三字經》,次令讀《小學》、《孝經》、《四書》,時加講解,以開明其心。俟十數歲后,漸令讀《五經》,可漸深以文。若戲文、小說及一切蕩心之書,切不可使入目。”(《尋樂堂家規》)

3)生活常規教育

朱熹的《童蒙須知》。

4)身體保健教育

古人通常比較強調小孩的言行舉止應該本分、規矩,并認為嬉游會使人荒廢學業 ,所以在古人有關家庭教育的思想中我們就很少能看到關于幼兒體育、保健、游戲等方面的論述。

3、家庭教育的原則與方法

1)及早施教

袁采 :“教子當在幼” 。

因為幼童尚未受到外界的不良影響,思想純正,容易受教育。

2)嚴慈相濟

父母在子女面前應莊重嚴肅,注意樹立父母的權威;父母對子女應嚴格要求,嚴加督導。

3)注意環境的習染

家長要注意以身作則 ;

重視良好家風對后代的熏陶作用 。

三、封建社會的宮廷學前教育

漢代:統治者重視對皇室子弟的教育 ,同時有許多學者和政治家如賈誼對西周以來太子教育的經驗進行了總結,系統地提出了太子教育的理論。

漢代以后的歷代封建統治者均十分重視對皇室子弟的教育,保傅教育制度也日趨完善,各朝代一般均設置有三師即太師、太傅、太保來教誨、輔佐太子和諸王。

四、封建社會蒙養教育的發展

(一)蒙學的類型

漢代:書館

明清時期:坐館或教館、家塾、村塾或族塾

(二)蒙學的教材

秦:《蒼頡篇》(李斯)、《博學篇》(胡毋敬)、《爰歷篇》(趙高)

漢至唐:《急就篇》(漢代史游)

宋以后:種類多,內容豐富:《三字經》、《百家姓》、《千字文》、《千家詩》等。

(三)蒙學的教學

1、識字:集中識字

2、寫字

3、讀書:“讀新書不忘溫舊書”

4、作文:“先放后收”

五、封建社會學前教育的特點

1、打破了過去奴隸主貴族壟斷學前教育的局面,使學前教育成為普通平民家庭教育的重要組成部分;

2、學前教育的內容大為豐富,涵蓋了德、智、體諸方面,并出現了許多專為幼兒編寫的用于思想教育、文化知識教育等方面的教材;

3、對幼兒的潛能進行了最大限度的挖掘,學前教育內容的難度與廣度均有較大的增加;

4、學前教育的實施具有濃厚的功利主義色彩,在實施過程中,總體上是重教輕養;

5、儒家思想規范指導著學前教育的實施。

第三節 學前教育思想的發展

一、賈誼的教育思想

(一)生平和主要的教育活動

西漢初期著名的政論家、文學家 ,22歲被詔為博士 ,后遭妒被貶,擔任長沙王的太傅,后又擔任梁懷王的太傅。他把自己的教育經驗及時進行了總結,寫成了《賈子新書》共10卷。

(二)論早期教育

1、早諭教

“正本慎始”很重要,所以對兒童的教育應從胎教開始 。賈誼是漢代最早提倡胎教的教育家。

嬰兒出生以后,教育的作用更加重要。賈誼主張從嬰兒哺乳期就開始教育。

“心未濫而先諭教,則化易成也。”

早期教育成功與否,還取決于教育者是否能夠根據兒童的不同年齡特征恰當地轉換教育方法。

幼兒:養護結合;

兒童:嚴格管教;

“既冠成人”之后:善意的勸勉。

2、選左右

“左右”主要是指保傅和侍從 。

為了給太子的成長營造一個良好的后天環境,賈誼認為必須慎選左右,應選擇“天下之瑞士,孝悌博聞有道術者” 。

二、顏之推的家庭教育思想

(一)生平及著作

出身于士族家庭,一生遭遇了三次亡國之變。晚年的時候,出于鼓勵子孫后代續承家業,揚名于世,以保持家族的傳統和社會地位的目的,特地撰寫了《顏氏家訓》二十篇,后世稱此書為“家教規范” 。

(二)關于家庭教育的思想

1、教育要及早進行(及早施教)

相信古代的胎教之法;

“當及嬰稚,識人顏色,知人喜怒,便加教誨。”

“人生小幼,精神專利,長成以后,思慮散逸,固須早教,勿失機也。”

2、把教子和愛子結合起來(反對溺愛)

父母對子女應嚴格要求,勤于督導 ,“父母威嚴而有慈,則子女畏慎而生孝矣。”

只有教育好子女,才是對子女的最大的愛護。

3、重視兒童的語言教育

教育子女學習正確的語言,是做父母的重要責任。

三、朱熹的兒童教育思想

(一)生平和教育活動

南宋時期著名思想家、教育家,理學思想的重要代表人物,所著《四書》對后世影響深遠。

(二)關于兒童教育的思想

1、重視蒙養教育

將小學階段的教育比喻為為“學做圣賢”“打坯模”的階段。

2、重視環境的教育作用

幼兒模仿性強,是非辨別能力弱,因此周圍的環境對他們的影響很大。

贊同胎教;強調父母的以身作則;主張應為子女慎擇師友。

3、提倡正面教育為主

對兒童應多進行積極引導,少采取消極限制的辦法 。

4、強調學“眼前事”(從小事入手)

在各種具體的行為上進行指導,并不斷重復強化,使之形成習慣。

朱熹親自編寫了《小學》和《童蒙須知》兩書。

朱熹認為要養成幼兒良好的道德行為習慣,在開始時可以帶有一定的強制性。

四、王守仁的兒童教育思想

(一)生平和教育活動

明朝中期著名思想家、教育家,陸王心學的主要代表人物,熱心于講學活動。

(二)關于兒童教育的思想

1、揭露和批判不顧兒童身心特點的傳統兒童教育方法

傳統的兒童教育方法粗暴,束縛兒童的身心發展。

2、兒童教育應順應兒童的性情

“大抵童子之情,樂嬉游而憚拘檢,如草木之始萌芽,舒暢之則條達,摧撓之則衰痿。”

兒童教育應采用“栽培涵養”的辦法,使兒童感到心中愉悅。

3、在教學內容上,應教兒童“歌詩”、“習禮”與“讀書”,以此來陶冶兒童的思想和性情。

“凡誘之以歌詩者,非但發其志意而已,亦所以泄其跳號呼嘯于詠歌,宣其幽抑結滯于音節也。

“導之以習禮者,非但肅其威儀而已,亦所以周旋揖讓而動蕩其血脈,拜起屈伸而固束其筋骸也。”

“諷之以讀書者,非但開其知覺而已,亦所以沉潛反復以存其心,抑揚諷誦以宣其志也。”

4、在教學程序上,主張要動靜搭配,體腦交叉。

“每日功夫,先考德,次背書誦書,次習禮或作課仿,次復誦書講書,次歌詩。”

五、張履祥的家庭教育思想

(一)生平和教育活動

明末清初的理學家、教育家 ,一生主要從事私人講學活動。

(二)關于家庭教育的思想

1、重視家教

父母對子女最大的愛護乃是重視家教,教子讀書,遺德義于子孫。

特別指出家庭中尤須注重對聰慧子弟的教育 。

2、注重幼教

人在幼年時期,善與不善具有很大的可變性,且此時形成的善與不善之習,一旦成為積習,不僅會影響個人的前途,而且還會影響子孫后代的道德形成。

3、主張嚴教

“子弟童稚之年,父母師傅嚴者,異日多賢,寬者多至不肖。”

4、提倡耕讀相兼

1)針對士農“互不相兼”的時弊,提出無論為農為士者,均須耕讀相兼。

2)懂得稼穡的艱難,勞動的辛苦,不但有利于培養子弟勤儉的作風,而且有助于鍛煉身體,促進身體健康。

3)通過農業勞動還可以培養堅強的意志和獲得“治生”的本領。

5、重視提高教育者自身素質

父母提高自身素質是教育好子女的前提,是家庭教育成功的保障。

能否運用正確的教育方法是教育者素質高低的重要表現。

復習題

簡釋題:外象內感

思考題:

1、簡述我國古代的胎教理論。

2、評述我國封建社會家庭教育的內容及原則。

3、簡述賈誼的早期教育思想。

4、評述顏之推的家庭教育思想。

5、簡述朱熹的兒童教育思想。

6、簡述王守仁的兒童教育思想。

7、簡述張履祥的家庭教育思想。

唐彪:《父師善誘法》

“生子三四歲時,口角清楚,知識漸開,即用小木板方寸許、四方者千塊,漆好,朱書《千字文》,每塊一字,盛以木匣,令其子每日識十字、或三五字,復令其湊集成句讀之,或聚或散,或亂或齊,聽其玩耍,則識認是真。如資質聰慧者,百日可以識完。再加以《三字經》、《千家詩》等書,一年可識一二千字。然后從師入塾,字之識者過半,則讀之易,且其目之所識,亦知屬意在書,而不仰天口誦矣。”

Copyright 2010-2019 Qinzibuy.com 【親親園丁】 版權所有 備案編號:粵ICP備14102101號